عبد الوهاب المسيري.. السيرة بوصفها مرآة للنقد: كيف يشكّل الوجدان مشروعًا فكريًا؟

https://www.scienceopen.com/document_file/c33c67c4-d483-482c-9e07-f3db225ca5a3/ScienceOpen/ASQ_47_3_Khalifa.pdf

عبد الوهاب المسيري.. السيرة بوصفها مرآة للنقد: كيف يشكّل الوجدان مشروعًا فكريًا؟

بحث بقلم الدكتور محمود خليفة، رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن، جامعة الغردقة.

Khalifa, Mahmoud Abdelhamid Mahmoud Ahmed. "Abdelwahab Elmessiri's Autobiography: Affect, Critique, and Modernity." Arab Studies Quarterly, vol. 47, no. 3, 5 Sept. 2025, pp. 2–31. Pluto Journals, doi:10.13169/arabstudquar.47.3.0002.

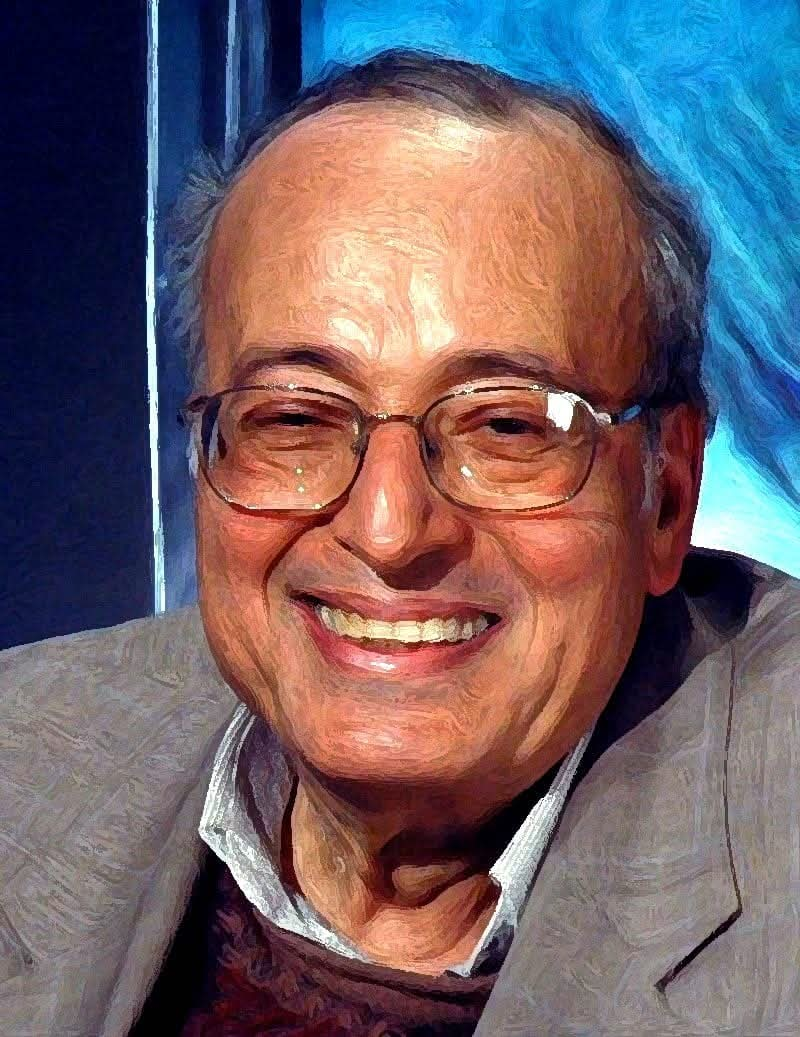

تقدم مقالة "سيرة عبد الوهاب المسيري الذاتية: العاطفة، النقد، والحداثة" للدكتور محمود عبد الحميد محمود أحمد خليفة، رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية ألسن الغردقة، قراءة عميقة ومبتكرة للسيرة الذاتية للمفكر المصري الراحل عبد الوهاب المسيري، وتحديدًا النسخة غير المنشورة المترجمة إلى الإنجليزية بعنوان "الرحلة الفكرية لإنساني إسلامي" (The Intellectual Journey of an Islamic Humanist). لا تتعامل المقالة مع السيرة الذاتية باعتبارها مجرد سرد لأحداث حياة، بل تعتبرها نصًا تأسيسيًا لمشروع فكري يهدف إلى "إنهاء الاستعمار الفكري" في العقل العربي الإسلامي عبر نقد وتصحيح مفهوم الحداثة الغربية. الفكرة المحورية التي يطرحها خليفة هي أن تجارب المسيري الشخصية والعاطفية (Affect) لم تكن منفصلة عن نقده الفكري، بل كانت هي المنبع الذي تشكلت من خلاله رؤيته للعالم.

توضح المقالة أن المسيري استخدم سيرته الذاتية بوصفها "رواية تكوين" (Bildungsroman)، متتبعًا تطوره الفكري منذ الطفولة وحتى مرحلة النضج. هذا الأسلوب أتاح له ربط القلق الشخصي بالقلق الفكري، واستخدام حياته باعتبارها نموذجًا تطبيقيًا لتحليل الحداثة من خلال أمثلة ملموسة بدلاً من التنظير المجرد. يرى خليفة أن هذا المنهج يتماشى مع دراسات حديثة (مثل دراسات طارق العريس) تسعى لتحليل الحداثة العربية من خلال تجارب المفكرين الشخصية والوجدانية، وليس فقط من خلال تبادل الأفكار.

يستخدم المسيري "النموذج المعرفي" (Paradigm) بوصفه أداة تفسيرية أساسية لفهم الظواهر الشخصية والأدبية؛ حيث إن سيرته الذاتية تُعَّد محاولة مستمرة لبناء نموذج بديل للحداثة، نموذج لا يتخلى عن الجانب الروحي ولا يرى العالم مجرد مادة قابلة للاستغلال.

تركز المقالة بشكل كبير على كيفية تجسيد نقد المسيري للحداثة في مواقف شخصية وعاطفية عميقة. فرفضه للحداثة لم يكن مجرد موقف فكري، بل كان رد فعل وجدانيًا نابعًا من تجارب صادمة. إذ رأى في طفولته في عمارة مدرسته بدمنهور رمزًا لقوة الإمبراطورية البريطانية المصممة لإبهار المصريين وإخضاعهم. وفي مرحلة لاحقة، شعر "بالغضب الشديد" و"الاشمئزاز" من الطراز المعماري الحديث لبنايته السكنية في القاهرة، الذي اعتبره قبيحًا ويفتقر إلى الروح، مقارنًا إياه بالسكينة التي يجدها في العمارة الإسلامية القديمة. كذلك يصف المسيري رعبه من الطريقة التي يتعامل بها المجتمع الأمريكي الحديث مع كبار السن، حيث يتم إيداعهم في دور الرعاية ليموتوا "بالمكيفات الهوائية"، وهو ما يشبهه بغرف الغاز النازية. هذه التجربة عززت لديه فكرة أن الحداثة المادية، في سعيها للفردية والبقاء للأقوى، تسحق الضعفاء وتفكك الروابط الأسرية. في المقابل، ويروي كيف تدخل لإنقاذ شاب أمريكي (بيتر) من وظيفة صيفية مدمرة في سجن، في لفتة إنسانية تقلب صورة "الرجل الأبيض" الذي ينقذ "الرجل الأسمر"، ليصبح المثقف العربي هو من يقدم نموذجًا للرحمة.

مثلت الهزيمة لحظة فارقة. يروي المسيري مشهدًا مروعًا في نيويورك، حيث عُرضت ملابس جندي مصري ملطخة بالدماء مع بطاقة هويته في واجهة مطعم، ويتساءل بسخرية مريرة: "هل وُضعت هناك لفتح شهية رواد المطعم؟". هذه التجربة القاسية كشفت له عن وحشية الحضارة الغربية وعنصريتها عندما يتعلق الأمر بالعرب وإسرائيل. وتربط المقالة هذه الحادثة بما رواه إدوارد سعيد عن الإهانة التي تعرض لها العرب في حفل بجامعة برينستون في العام نفسه؛ الأمر الذي يؤكد الشعور المشترك بالهزيمة والاغتراب لدى المثقفين العرب في الغرب.

لم يكتفِ المسيري بالنقد، بل سعى لوضع نموذج بديل. تؤكد المقالة أن مشروعه كان "إنهاءً للاستعمار الفكري" (Decolonial) من خلال عدة استراتيجيات:

• رفض التبعية للغرب: على عكس جيل من المفكرين العرب (مثل لطفي السيد وسلامة موسى ولويس عوض) الذين رأوا أن التقدم يكمن في تبني النموذج الغربي بالكامل، رفض المسيري فكرة "اللحاق بالغرب". بدلاً من ذلك، قام بـ "قلب النظرة"، حيث تعامل مع الحضارة الأمريكية بنفس المنهج الأنثروبولوجي الذي يدرُس به عالم غربي قبيلة أفريقية. يتجلى هذا الموقف في الحادثة الشهيرة خلال امتحانه للدكتوراه، حين أصر على بدء تاريخ النقد الأدبي بـ "الجرجاني" وليس أفلاطون، كتأكيد على هويته ورفضه التبعية المعرفية.

• التجذّر في التراث الإسلامي: يجادل خليفة ضد الرأي القائل بأن نقد المسيري للحداثة مستمد بالكامل من الفكر الغربي (مثل مدرسة فرانكفورت). ويوضح أن المسيري، رغم إفادته من النظريات الغربية، كان يرتكز على مخزون هائل من المعرفة الدينية والإسلامية التي تشربها منذ طفولته في دمنهور. هذا التراث هو الذي منحه الأساس الروحي والقيمي لنقد المادية الغربية واقتراح بديل متجذر في القرآن والسنة.

• صياغة "الإنسانية الإسلامية": تمثل رحلة المسيري الفكرية انتقالاً من الماركسية إلى ما أسماه "الإنسانية الإسلامية". تبرز المقالة أن هذا التحول لم يكن فكريًا بحتًا، بل حفزته تجارب شخصية كشفت له عن قصور النموذج المادي. فعندما استشار مرشده في الحزب الشيوعي بشأن زواجه، تلقى إجابة طبقية إيديولوجية. في المقابل، كان سؤال والدته البسيط والعاطفي "هل يخفق قلبك فرحًا عندما تراها؟" هو ما حرره من قيود الأيديولوجيا ودفعه لاتخاذ قراره. هذه الحادثة كانت بداية انهيار النموذج المادي في وعيه، وإدراكه أن هذا النموذج عاجز عن تفسير الظاهرة الإنسانية المعقدة.

• حداثة متصالحة مع التراث: يختتم المسيري رؤيته بالدعوة إلى "حداثة جديدة" تتبنى العلم والتقنية دون أن تتخلى عن القيم التقليدية أو تنكر البعد الروحي. ويستشهد خليفة بتحليل المسيري لقصة "دومة ود حامد" للطيب صالح، حيث يرمز بقاء الدومة والضريح إلى جانب مضخة المياه إلى إمكانية المصالحة بين الأصالة والمعاصرة.

إنّ مقالة الدكتور محمود عبد الحميد تقدّم تحليلًا رائعًا لمشروع المسيري الفكري، وتسليطها الضوء على ارتباط هذا المشروع بتجربته الشخصية هو أمر بالغ الأهمية. ما يميّز فكر المسيري حقًا هو أنه لم يكن صوتًا منفردًا في سعيه نحو بناء حضارة عربية إسلامية متصالحة مع ذاتها، بل كان امتدادًا طبيعيًا لجهود مفكرين تنويريين سبقوه، وإن اختلفت مساراتهم.

بينما تُبرز المقالة اختلاف المسيري مع مَن انحازوا كليًا للفكر الغربي مثل سلامة موسى وأحمد لطفي السيد، إلا أنه يتشارك الرؤية مع جيل من الرواد الذين سعوا إلى التوفيق بين القيم الغربية الحديثة وتراثهم العربي الإسلامي. لم ير هؤلاء التنويريون في الحداثة الغربية نقيضًا للتراث، بل رأوا فيها إمكانية لإعادة إحياء مشروعهم الحضاري.

نجد في المراحل المتطورة في فكر طه حسين، الذي يُعدّ رائدًا للتنوير في الأدب العربي، أنه لم يكتفِ بنقد الفكر التقليدي، بل سعى أيضًا لإعادة قراءة التراث الديني برؤية عصرية. في مؤلفاته الإسلامية مثل "على هامش السيرة"، و"الوعد الحق"، و"مرآة الإسلام"، تناول شخصيات وحكايات من التاريخ الإسلامي بأسلوب أدبي رفيع، مُظهِرًا القيم الإنسانية المشتركة المتأصلة في هذا التراث. كان حسين يرى أن الإسلام يحمل في جوهره قيمًا من التسامح والعدالة والرحمة، وهي قيم لا تتعارض مع التقدم، بل تدعمه. هذا التوجه الذي يربط بين الأصالة والروح الإنسانية هو ما يتقاطع مع "الإنسانية الإسلامية" لدى المسيري.

كذلك توفيق الحكيم، الذي يُعَدّ من أبرز روّاد المسرح العربي، استخدم التاريخ بوصفه أداة لمناقشة قضايا معاصرة. في مسرحيته الشهيرة "السلطان الحائر"، استدعى الحكيم التاريخ المملوكي في زمن العز بن عبد السلام ليناقش صراعًا أبديًا بين العدل والقوة، مُعبّرًا عن فكرة مؤداها أن الحكم لا يمكن أن يقوم على القوة وحدها دون أساس أخلاقي. هذا الاستدعاء الواعي للتاريخ الإسلامي، لا بوصفه سردية جامدة، بل باعتباره مرآة تعكس هموم الحاضر، يمثل نهجًا شبيهًا بما فعله المسيري في توظيف التراث ليصبح مصدرًا لإجابات عن مسائل معاصرة.

ويأتي حسين فوزي، برحلته الفكرية الفريدة في كتاب "سندباد مصري"، ليقدم رؤية حضارية متصلة. لم يرَ فوزي الحضارات الغربية والشرقية بوصفها كيانات منفصلة، بل حلقات متصلة من التأثر والتأثير. لقد قدّم تاريخ الحضارة الإنسانية بوصفها سردية ممتدة، تتبادل فيها الثقافات المعارف والخبرات.

ولعل ما جاء به حسين فوزي يظهر بوضوح في مؤلفات جيري بروتون، أستاذ دراسات عصر النهضة بجامعة لندن، الذي عبَّر عن شكه في النظرة الأوروبية للتاريخ، وطرح فكرة "العالم غير المقسّم" قبل الاستعمار. وهي فكرة رددها إدوارد سعيد في كتابه "الثقافة والاستعمار". يستكشف بروتون في أعماله، بخاصة في كتابيه "تاريخ العالم في 12 خريطة" (A History of the World in 12 Maps) و"السلطان والملكة" (The Sultan and the Queen)، التفاعلات العالمية قبل عصر الإمبراطوريات الأوروبية بما اتسمت به من سلاسة وترابط وتكافؤ على نحو كبير.

ففي كتاب "تاريخ العالم في 12 خريطة"، يرى بروتون أن الخرائط ليست مجرد تمثيلات علمية وموضوعية للعالم، بل هي نصوص ذاتية وثقافية وسياسية تعكس نظرة صانعيها للعالم. ويوضح كيف أن الخرائط القديمة التي رسمها البابليون أو العرب في العصور الوسطى أو الصينيون درجت على وضع أرضهم في المركز، الأمر الذي يُظهر عالمًا متعدد الأقطاب لا يهيمن عليه منظور أواحد. وهذا يكشف أن مفهوم "المركز" اتسم بالتغير لاعتماده على من يقوم برسم الخريطة.

كما يُسلّط بروتون في "السلطان والملكة"، الضوء على العلاقات الواسعة التي كانت قائمة بين الثقافات المختلفة، بخاصة بين إنجلترا في عصر الملكة إليزابيث والعالم الإسلامي؛ إذ ذكر بالتفصيل كيف سعت الملكة إليزابيث الأولى إلى إقامة تحالفات مع الإمبراطوريتين العثمانية والمغربية لمواجهة القوة الكاثوليكية لإسبانيا. وهذا يدل على أن الدول لم تكن كيانات معزولة، بل كانت منخرطة في شبكات معقدة من الدبلوماسية والتجارة والتبادل الثقافي. يبيّن بروتون كيف سافر التجار والدبلوماسيون الإنجليز إلى العالم الإسلامي، وكيف أثّر هذا التواصل في الثقافة الإنجليزية والتجارة والأدب، بما في ذلك أعمال شكسبير.

أطروحة بروتون المركزية إذن تتمثل في أن الهيمنة الأوروبية وعصر الاستعمار الذي تلاها لم يكونا حتميين. من خلال التركيز على الفترة التي سبقت عام 1600، يوضح أن العالم زخر بقوى مختلفة، من الإمبراطورية العثمانية إلى أسرة مينغ الصينية، عملت كلها على قدم المساواة مع الدول الأوروبية. وتكشف هذه "القصة غير المروية" للتبادل العالمي أن "صعود الغرب" لم يكن مصيرًا محتومًا، بل كان نتيجة تحولات تاريخية وسياسية محددة. ويؤكد بروتون أن التاريخ العالمي هو قصة المرونة والتبادل، وليس قصة انقسامات جامدة بين الشرق.

ويظل جهد إدوارد سعيد في استخلاص القيم الإنسانية Humanism من عصر النهضة الأوروبي ماثلًا في الأذهان، وإن لم تلتزم أوروبا بقيم الإنسانية آنذاك وقيم التنوير في قرون تالية. فقد استخدم إدوارد سعيد الإنسانية في عصر النهضة لتعزيز آرائه حول الاستشراق، من خلال تأطيرها بوصفها أساسًا أخلاقيًا وفكريًا جوهريًا لشكل مسئول من أشكال البحث العلمي. لقد قارن بين الإمكانات الإيجابية والتحررية للإنسانية وبين الممارسات الإقصائية التي تحركها الهيمنة في الاستشراق. رأى سعيد أن الهدف النهائي للدراسات الإنسانية هو تعزيز فهم أكثر تعاطفًا وغير قسري للثقافات المختلفة. واعتبر الإنسانية ممارسة أخلاقية تحرر العقل من "القيود التي يفرضها العقل" mind-forg’d manacles كما وصفها الشاعر الإنجليزي ويليام بليك. من خلال تأطير نقد سعيد والمسيري إذن ضمن التقاليد الإنسانية، فإن الناتج النهائي تمثل في ضرورة التفكير النقدي، والوعي التاريخي، والالتزام بفهم الثقافات الأخرى بشروطها الخاصة.

كذلك تجدر الإشارة إلى إن لجوء المسيري إلى "الإنسانية الإسلامية" لم يكن بدعة، بل كان تطورًا طبيعيًا لهذا التوجه التوفيقي الذي أرسى دعائمه رواد التنوير في القرن العشرين بعد أن تجاوزوا التأثر المطلق بالغرب في مراحل مبكرة من إنتاجهم، ومن ثمَّ سعوا إلى التوفيق بين الثقافتين الغربية من جهة، والعربية الإسلامية، بل المصرية القومية من جهة أخرى في مراحل متأخرة. لقد كان المسيري يسعى لتقديم نموذج حضاري لا ينسخ الغرب، ولا يرفض قيمه الإنسانية، بل يستعيد روحه المبدعة التي مكّنته في العصور الذهبية من بناء حضارة عالمية في بغداد والأندلس، حضارة جمعت بين علوم اليونان والفرس والهند وبين القيم الإسلامية، لتصنع إسهامًا فريدًا في تاريخ البشرية. إن هذا المنهج الهجين هو الذي أسهم في نهضة مصر الحديثة، وهو ما يُعدّ استكمالًا طبيعيًا لهذا الإرث، لا قطيعة معه.

إن بحث الدكتور محمود عبد الحميد لا يقتصر على تقديم مجرد قراءة أكاديمية لسيرة عبد الوهاب المسيري، بل يُعَّدُ إضاءة على مشروع فكري عميق، يتجاوز النقد إلى التأسيس. لقد استطاع المسيري أن يُحوّل سيرته الذاتية من سرد شخصي إلى وثيقة فكرية، مُثبتًا أن الفِكْر لا ينفصل عن الوجدان.

ولعل النظر إلى منهج المسيري في التوفيق بين الأصالة والمعاصرة بوصفه حلقة وصل في سلسلة من جهود رواد التنوير العرب الذين سبقوه، من طه حسين إلى توفيق الحكيم وحسين فوزي يؤكد السعي الدءوب لتقديم بديل حضاري لا ينسخ الغرب، ولا ينفصل عن التراث، بل يتخير منه القيم التي تمكنه من استيعاب منجزات الحداثة.

وأخيرًا يجدر بنا في ظل انقسام العالم إلى شمال وجنوب، وهيمنة العولمة، وتصاعد الحركات الدينية المتطرفة، أن نؤكد فكرة "العالم غير المقسّم" التي يطرحها مؤرخون مثل جيري بروتون، ونقاد مثل سعيد والمسيري لتدعم حقيقة أن التفاعل الحضاري كان دائمًا سمةً بارزة في تاريخ البشرية، ولم يكن "صعود الغرب" قدرًا حتميًا. في هذا السياق، تظهر قيمة مشروع المسيري، الذي يربط بين نقد الاستعمار الفكري والتراث الإنساني. إن "الإنسانية الإسلامية" التي دعا إليها المسيري ليست انفصالًا عن العالم، بل هي رؤية لمشروع حضاري يستعيد الروح المبدعة التي مكّنت الحضارة العربية من تقديم إسهامات فريدة للبشرية، قائمة على القيم الروحية والأخلاقية، ومتصالحة مع التقدم العلمي.

التعليقات

أضف تعليقك