المعارك الأدبية توثق الجدل والصراعات الفكرية

يقول علي الوردي: " إنّ النّزاع بين البشر ليس نزاعاً بين الخير والشّر كما يتوهّم الوعّاظ، إنّما هو بالأحرى نزاع بين اعتبارين مختلفين للخير، فكلّ فريق يرى الخير من جانبه، ويتعصّب له ويسأل الله أن يرزقه الشّهادة في سبيله ."

قضايا وإشكالات شكلت الوعي الثقافي المصري الحديث: من "قاموس الثقافة المصرية": فصول من تاريخ الجدل الفكري

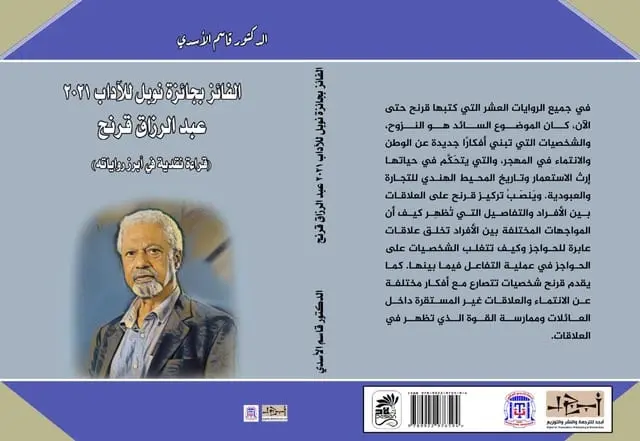

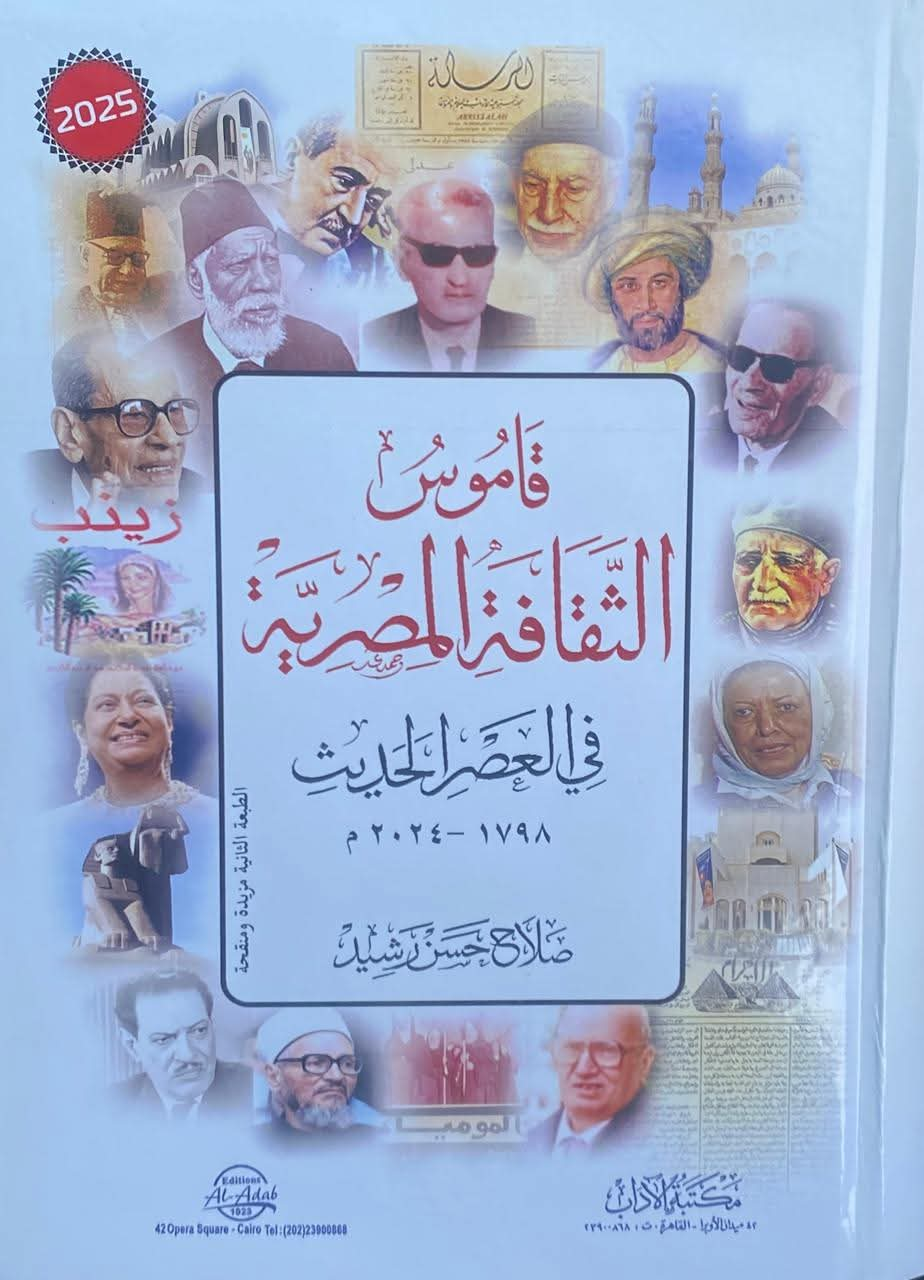

صلاح حسن رشيد، قاموس الثقافة المصرية في العصر الحديث 1798 - 2024. القاهرة، مكتبة الآداب، 2025

إنَّ تصفح قاموس الثقافة المصرية لصلاح حسن رشيد متعة فكرية. فيما يلي عرض لعدد من المداخل تتصل جميعًا بالمعارك النقدية والأدبية والفنية التي دارت في مصر الحديثة.

يُظهر تاريخ الفكر والأدب العربي الحديث، وبخاصة في مصر، سجلاً حافلاً بالمعارك الفكرية والأدبية التي شكلت ملامح المشهد الثقافي. بدأت هذه المواجهات في وقت مبكر، ففي عام ١٩٠٦، أثار كتاب "شعراء النصرانية" للويس شيخو ضجة كبيرة، حيث اتُهم بتزييف التاريخ بإدخال شعراء وثنيين ويهود ضمن المسيحيين دون أدلة؛ الأمر الذي دفع الأدباء والمفكرين للرد عليه وتفنيد عمله الذي افتقر إلى المنهج العلمي.

وفي عام ١٩٢٥، اندلعت عاصفة سياسية ودينية كبرى مع صدور كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ علي عبد الرازق، الذي رأى أن الخلافة ليست من أصول الإسلام. أدى الكتاب إلى فصله من الأزهر ومن القضاء الشرعي، في معركة يُعتقد أن رجال الملك فؤاد كانوا خلفها لرغبة الملك في الخلافة. لكن عبد الرازق استعاد مكانته لاحقاً بعد زوال الملكية. كما واجهت "دائرة المعارف الإسلامية"، التي ألفها مستشرقون، نقداً لاذعاً من علماء المسلمين مثل محمد رشيد رضا، لكثرة ما ورد فيها من أخطاء وسوء نية تجاه الإسلام.

كان للدكتور طه حسين نصيب الأسد من هذه المعارك، حيث أحدث كتابه "في الفكر الجاهلي" الصادر عام ١٩٢٦ دوياً هائلاً وصل إلى البرلمان والصحافة، وقُدم صاحبه للنيابة التي برأته. وقد رد عليه كبار المفكرين مثل مصطفى صادق الرافعي ومحمد الخضر حسين. ولم يكد يمر عقد حتى عاد طه حسين لإثارة الجدل عام ١9٣٨ بكتابه "مستقبل الثقافة في مصر"، الذي اعتبر فيه أن عقلية مصر "يونانية"، مما أثار زوابع جديدة. ولم تقتصر معاركه على الكتب، ففي عام ١٩٤٢، دارت معركة "لقمة العيش" بينه وبين الدكتور زكي مبارك، والتي بدأت فكرية ثم تحولت إلى خصومة شخصية بعد فصل طه حسين لمبارك من الجامعة. وفي عام ١٩٤٨، واجه طه حسين النقد مجدداً بسبب كتابه "القنبلة الكبرى" حول الفتنة الكبرى، حيث اتهمه خصومه، ومنهم محمود محمد شاكر، بالاعتماد على مصادر واهية وإنكار شخصية عبد الله بن سبأ.

امتلأت الساحة الأدبية في تلك الفترة بخصومات حادة. ففي عام ١٩٢٩، نشر مصطفى صادق الرافعي كتاب "على السَّفُّود" بمقالات نقدية قاسية دون توقيع، هاجم فيها العقاد وشعره، في معركة أعادت إلى الأذهان خصومات الفرزدق وجرير. وفي عام ١9٣٢، دارت معركة "ختم النوم" الساخرة بين أحمد زكي باشا وتلميذه زكي مبارك حول نسبة شرح "نهج البردة"، حيث اتهم الباشا مبارك بالكتابة وهو في "غيبوبة النوم". وفي العام نفسه، شهدت الساحة معركة "الحجاب والسافرات" التي جمعت الزيات والمازني والعقاد ضد ما أسماه الزيات "أدب الساندوتش" المتسارع والمتفكك لغوياً. كما دارت معركة منهجية "هادئة" عام ١٩٣٣ بعنوان "فرانكفــونـــون وسكسونيون" بين العقاد وطه حسين حول نقد كتاب أنطون الجميل عن شوقي، وعكست الصراع بين المدارس النقدية الفرنسية والإنجليزية (السكسونية).

شهدت الساحة أيضاً جدالات عقائدية وفلسفية عميقة. ففي عام ١٩٣٧، صدر كتاب "لماذا أنا ملحد؟" للدكتور إسماعيل أدهم، معترفاً بإلحاده وتأثره بدارون. ورد عليه العلامة محمد فريد وجدي في مجلة "الأزهر"، مبيناً أن أسباب إلحاده نفسية وسيكولوجية وليست علمية، وتميزت هذه المعركة بكونها حواراً فكرياً بحتاً دون ملاحقات قضائية. وفي عام ١٩٤٧، تفجرت أزمة "الفن القصصي في القرآن"، وهي رسالة دكتوراه لمحمد أحمد خلف الله بإشراف الشيخ أمين الخولي. أثارت الرسالة ضجة هائلة في الأوساط الأزهرية لاتهامها بالقول إن القصص القرآني "عمل فني" لا يلتزم بالصدق التاريخي الحرفي، ورغم نيل الباحث درجة الشرف، رفضت الجامعة الرسالة وحولته إلى عمل إداري.

استمرت المعارك النقدية في فترة ما بعد الأربعينيات. ففي عام ١٩٤٣، نشبت معركة "الإمتاع والمؤانسة" بين الدكتور محمد مندور والأب أنستاس الكرملي حول تصحيح خطأ تاريخي بسيط، لكنها تطورت إلى سجال لغوي وشخصي حاد في مجلة "الرسالة" تدخل فيه محمود محمد شاكر وآخرون. وفي عام ١٩٤٩، أثارت مقالات لمحمد مندور بعنوان "لا أحب المقص" تمتدح شعر أدباء المهاجر، سخرية العقاد وسيد قطب. كما تسبب كتاب "البلاغة العصرية واللغة العربية" لسلامة موسى عام ١٩٥٠ بضجة لآرائه الصادمة حول العربية، ورد عليه العقاد وغيره. وفي عام ١٩٦١، دارت معركة "التعريب والترجمة" بين منصور فهمي وطه حسين على صفحات الأهرام.

تحولت الرواية في أحيان كثيرة إلى ساحة صراع. ففي عام ١٩٥٩، أثارت رواية "أولاد حارتنا" لنجيب محفوظ، التي نُشرت مسلسلة في الأهرام، اعتراضات فورية لتفسيرها كرمزية للذات الإلهية والأنبياء. أصر محمد حسنين هيكل على استكمال النشر، لكن الأزهر أدان الرواية، وظلت ممنوعة من النشر في مصر لعقود. وحتى بعد فوز محفوظ بجائزة نوبل عام ١٩٨٨ (التي أثارت بحد ذاتها معركة قصيرة مع يوسف إدريس)، ظلت الرواية محل جدل، وكانت ذريعة لمحاولة اغتياله عام ١٩٩٤، قبل أن تُنشر أخيراً في مصر عام ٢٠٠٦. وفي عام ٢٠٠٠، أثارت إعادة طبع رواية "وليمة لأعشاب" لحيدر حيدر في مصر ضجة كبرى، حيث استغلتها جريدة "الشعب" سياسياً وحرضت الرأي العام ضدها. وفي ٢٠٠٨، واجهت رواية "عزرائيل" ليوسف زيدان اتهامات بالإساءة للرهبنة، وانتقلت المعركة للنيابة التي لم تدن العمل، وفازت الرواية لاحقًا بجائزة البوكر.

لم تقتصر الإثارة على العقود الأولى، ففي عام ١٩٨٣، أثارت مقالات توفيق الحكيم "حديث مع الله" في الأهرام سخطًا كبيرا، وتصدى له الشيخ الشعراوي؛ الأمر الذي دفع الحكيم لتعديل العنوان، لكن الضجة لم تهدأ. وفي عام ١٩٩٨، أثار كتاب "أبي آدم" للدكتور عبد الصبور شاهين جدلاً لتقديمه نظرية حول وجود "بشر" قبل "الإنسان" آدم، ورأى الأزهر أن هذا اجتهاد لا يُكفّر صاحبه. وفي واقعة مختلفة تماماً، تحولت سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" لفان جوخ من متحف محمود خليل عام ٢٠١٠ إلى "معركة" من نوع آخر، كشفت عن إهمال جسيم وأدت لمحاكمة المسؤولين، وأعادت للأذهان سرقة سابقة للوحة ذاتها عام ١٩٧٧.

التعليقات

أضف تعليقك