تاريخ دخول الإسرائيليات إلى التفسير والسنة

دراسة في الجذور التاريخية، والمسارات المعرفية، والآثار العقدية

الحمد لله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وجعله فصلًا لا هزل فيه، وهدىً ونورًا لمن اتبع رضوانه، والصلاة والسلام على من بلّغ الرسالة، وأدّى الأمانة، وتركنا على المحجّة البيضاء، لا يزيغ عنها إلا هالك.

تمهيد: بين القصة الإلهية والفضول البشري

جاء القرآن الكريم بمنهج متفرّد في عرض القصص؛ منهج لا يُعنى بتكديس التفاصيل، ولا بإشباع فضول السامع، بل يوجّه العقل والقلب معًا نحو العبرة والهداية. فالقصص القرآني ليس سجلًا تاريخيًا بالمعنى الأكاديمي، ولا حكاية أدبية للتسلية، وإنما خطاب رباني يُعيد تشكيل الوعي الإنساني.

غير أن النفس البشرية – بطبعها – تميل إلى السؤال عما سكت عنه النص:

من؟ كيف؟ كم؟ أين؟

وهنا بالضبط وُجدت الثغرة التي تسللت منها الإسرائيليات.

أولًا: مفهوم الإسرائيليات وحدوده

الإسرائيليات ليست مجرد روايات منقولة عن اليهود فحسب، بل هي بنية معرفية كاملة، تشكّلت عبر قرون من التفسير الشفهي والأساطير الدينية، وامتزج فيها النص المقدس عندهم بالخرافة الشعبية، وبالتحريف المتعمّد أحيانًا.

وقد توسّع مفهوم الإسرائيليات عند علماء المسلمين ليشمل:

ما نُقل عن أهل الكتاب صراحة.

وما رُوي عن مسلمين أصله من كتبهم.

وما لا أصل له أصلًا لكنه سُوّق بلباس ديني.

ومن هنا لم يكن خطر الإسرائيليات في مصدرها فقط، بل في طريقة استقبالها وتداولها.

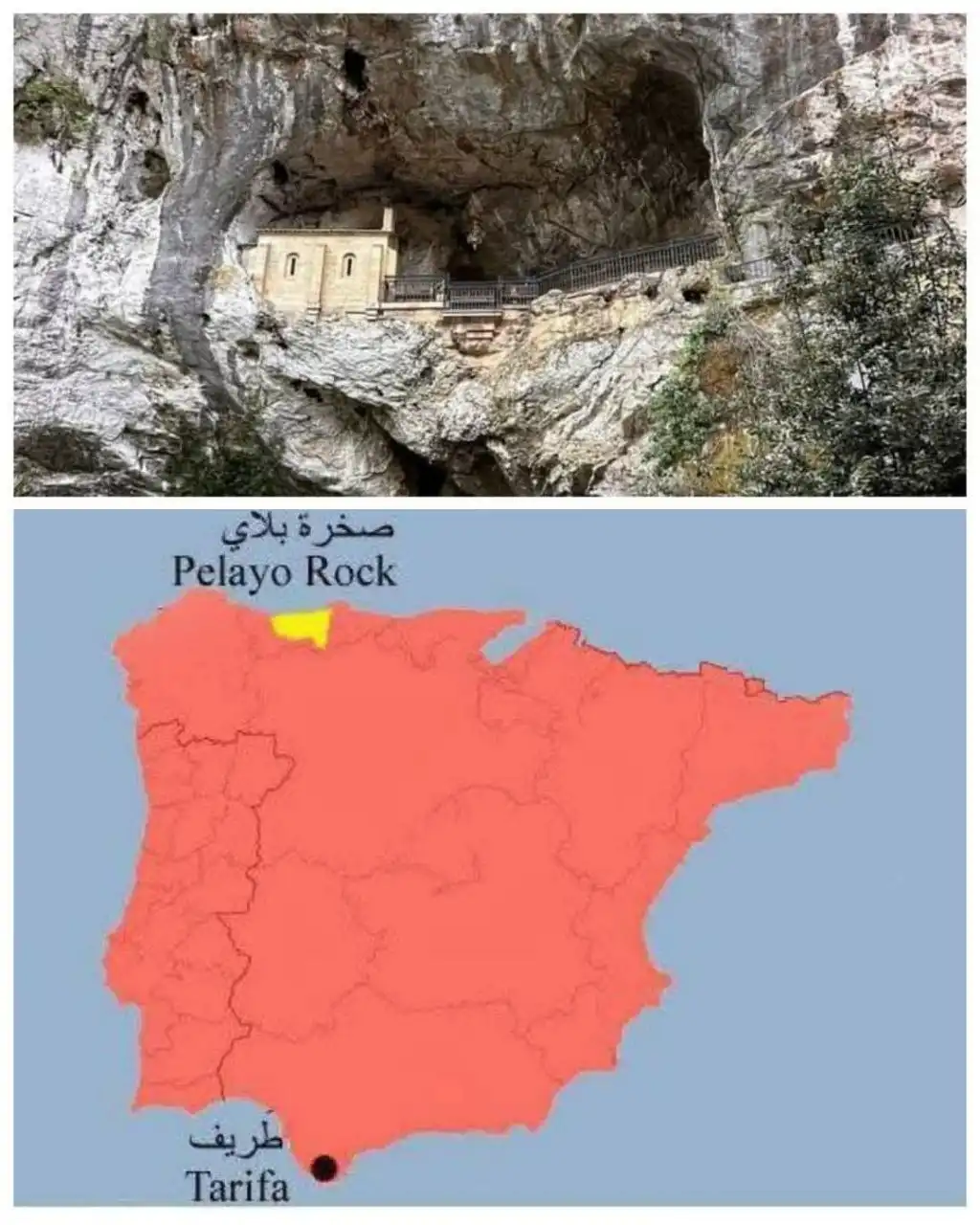

ثانيًا: الجذور التاريخية الأولى قبل الإسلام

يرجع الوجود اليهودي في الجزيرة العربية إلى ما قبل الإسلام بقرون، خاصة بعد خراب القدس على يد الرومان سنة 70م، ثم موجات الشتات اللاحقة. وقد استقر اليهود في يثرب وخيبر وتيماء، وحملوا معهم تراثهم الديني، الذي كان يعتمد بدرجة كبيرة على الرواية الشفوية.

وكان العرب – بما عُرف عنهم من حب الشعر والقصص – بيئة خصبة لتلقّي هذا اللون من السرد، لا سيما أن القصص اليهودي زاخر بالعجائب والغرائب، ومشحون بالتفاصيل المثيرة.

ثالثًا: الإسرائيليات في العهد النبوي – ضبط لا انفتاح

مع مجيء الإسلام، وبدء نزول القرآن، حدث التقاء مباشر بين القصص القرآني والروايات اليهودية. لكن النبي ﷺ وضع منذ البداية منهج الحماية، فحرّم الرجوع إلى أهل الكتاب فيما يخص العقيدة، ونهى عن الانبهار بما عندهم.

وكان إدراك النبي ﷺ عميقًا لخطر تسرّب هذه الروايات، لا لأنها تنافس الوحي، بل لأنها تُربك الفهم وتشوّش التصوّر.

رابعًا: عصر الصحابة – تفاوت في المنهج لا في الأصل

اتفق الصحابة جميعًا على مرجعية القرآن والسنة، لكنهم اختلفوا في درجة التساهل في السماع:

فكان عمر بن الخطاب شديدًا، يغلق الباب خوف الفتنة.

وكان بعض الصحابة يسمح بالسماع في غير باب التشريع، دون تصديق ولا تكذيب.

غير أن هذا التساهل النسبي لم يكن خطرًا في ذاته، لأن:

الصحابة كانوا أصحاب ميزان فطري سليم.

والقرآن كان حاضرًا في الصدور.

والكذب على النبي لم يكن قد تفشّى بعد.

خامسًا: التابعون وبداية الأزمة الحقيقية

مع وفاة كبار الصحابة، ودخول أمم جديدة في الإسلام، بدأت الأزمة تتشكّل:

ضعف الملكة العربية عند الداخلين الجدد.

الحاجة إلى الوعظ والترقيق.

غياب التمييز الدقيق عند العامة.

وفي هذا المناخ، ظهر القصّاصون، الذين جمعوا بين:

ضعف العلم.

حب الشهرة.

والرغبة في التأثير السريع.

فتحولت القصة من وسيلة هداية إلى وسيلة جذب.

سادسًا: القصّاصون وصناعة الدين الشعبي

لم يكن القصّاص مجرد ناقل، بل صانع خطاب.

أعاد تشكيل القصص بما يناسب ذوق العامة، فزاد في التفاصيل، وضخّم الأعداد، وأدخل الخوارق، وربط الدين بالعاطفة المجردة.

وهنا امتزج:

الإسرائيليات

بالأحاديث الضعيفة

وبالأساطير الشعبية

حتى نشأ ما يمكن تسميته بـ الدين العاطفي، المنفصل عن ميزان العلم.

سابعًا: الإسرائيليات في كتب التفسير

دخلت الإسرائيليات كتب التفسير في مرحلة مبكرة، خاصة في:

تفسير القصص.

شرح المبهمات.

بيان خلفيات الأحداث.

وكان منهج بعض المفسرين – كالإمام الطبري – منهجيًا لا عقديًا؛ ينقل الروايات بأسانيدها، لا ليقرّها، بل ليحفظ المادة العلمية.

لكن المشكلة كانت في القارئ غير المتخصص، الذي تعامل مع الروايات المنقولة وكأنها حقائق.

ثامنًا: الموقف النقدي للعلماء

مع نضج العلوم الإسلامية، تصدّى العلماء لهذه الظاهرة:

فوضعوا قواعد قبول الرواية.

وميّزوا بين الإسرائيليات المقبولة والمردودة والمسكوت عنها.

وحذّروا من أثرها العقدي.

وكان ابن تيمية، وابن كثير، والشاطبي، من أبرز من كشفوا خطورتها، لا من حيث القصّ وحده، بل من حيث تشويه التصور الديني.

تاسعًا: الأثر المعاصر للإسرائيليات

لم تنتهِ الإسرائيليات بانتهاء القرون الأولى، بل عادت في ثوب جديد:

عبر الخطب الشعبوية.

والمحتوى الوعظي غير المنضبط.

والمنصات الحديثة التي تعيد تدوير القصص بلا تحقيق.

وأصبح الخطر اليوم مضاعفًا، لأن الجمهور أوسع، والانتشار أسرع.

خاتمة: معركة الوعي لا معركة الرواية

إن معركة تنقية التفسير والسنة من الإسرائيليات ليست صراعًا مع الماضي، بل إنقاذ للمستقبل. فالدين لا يُصان بكثرة القصص، بل بسلامة المنهج، ولا يُنصر بالعاطفة وحدها، بل بالعقل المستنير والنقل الصحيح.

وإن العودة إلى القرآن بوصفه المصدر الأول، وإلى السنة بمنهج نقدي واعٍ، هي الطريق الوحيد لإعادة بناء الوعي الإسلامي على أساس صلب، لا تهزه الخرافة، ولا تعبث به الأسطورة.

والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

#نقاش_دوت_نت

التعليقات

أضف تعليقك